oleh Agung Eko Sutrisno

Sebelum pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun proyek infrastruktur Jalan Raya Pos, yang merubah wajah wilayah Bandung. Kawasan yang memiliki luas lahan 5.413 hektar tersebut. Mulanya, dikenal sebagai bagian Danau Bandung purba, yang dihuni berbagai tumbuhan dan hewan.

Jejak kawasan Danau Bandung purba itu, bisa dilacak melalui toponimi Bandung. Penamaan kota tersebut berasal dari cerita rakyat, dari kata bandeng atau ngabandeng, yang memiliki arti genangan air yang luas dan tenang, dalam bahasa Sunda. Menurut wilayahnya pada zaman dulu Kota Bandung disebut berada di aliran Sungai Citarum yang terbendung oleh lava yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Hal ini menyebabkan daerah antara Padalarang hingga Cicalengka serta daerah antara Gunung Tangkuban Parahu hingga Soreang sempat terendam air.

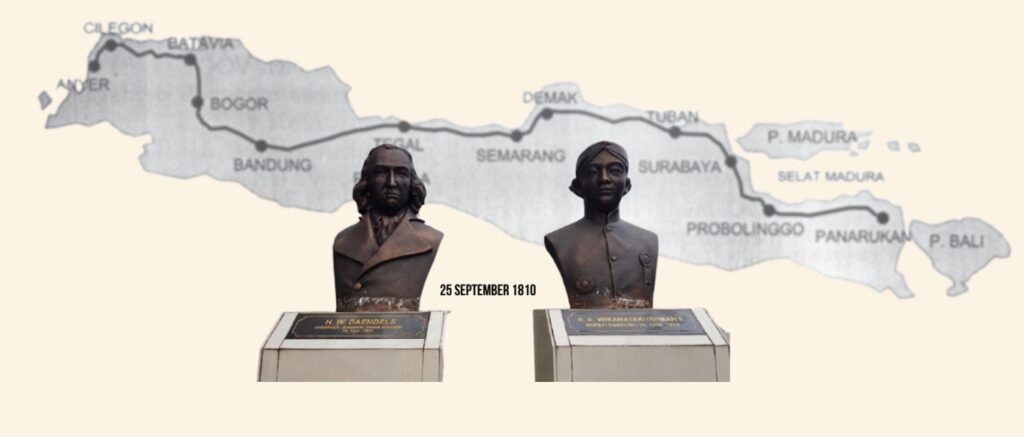

Dengan imajinasi leisure, pada tanggal 25 September 1810, Bandung secara resmi didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dibawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels serta Bupati Bandung pertama, Tumenggung Wiraangunangun atau Ki Astamanggala. Pembentukan wilayah Bandung tersebut, menggeser pusat pemerintahan yang dulunya berada di Karapyak sebelas kilometer menuju selatan dari pusat kota hari ini. Kawasan yang mulanya diproyeksikan sebagai perlintasan Jalan Raya Pos, berangsur – angsur ramai dikunjungi juragan-juragan Eropa yang dikenal sebagai Preanger Planters. Mereka memiliki perkebunan-perkebunan kopi hingga teh, yang sangat luas di kawasan utara tersebut.

Dengan kehadiran Preanger Planters itulah, asal mula diimajinasikannya pembangunan Bandung. Sebagai kota dengan citra kepentingan leisure, tempat plesiran juragan. Pada zaman itu, sekitar Jalan Raya Pos yang saat ini alun-alun Kota Bandung hingga utara. Dibangun tempat-tempat hiburan, hingga penyediaan perempuan-perempuan untuk menghibur para juragan Eropa, yang menjadi cikal bakal julukan, De Bloem Der Indische Bergstede yang berarti Bunga dari Pegunungan Hindia Belanda atau Kota Kembang. Menurut penulis sejarah Haryoto Kunto dalam buku karangannya berjudul ‘Wajah Bandoeng Tempo Doeloe’.

Percepatan penduduk Eropa di Bandung meningkat. Imbas Residen Herman Eduard Steinmetz mengumumkan dalam koran Java Bode. Bahwa Keresidenan Priangan terbuka bagi siapa saja. Sehingga tercatat pada tahun 1889, jumlah penduduk Bandung berada sekitar 18.000 jiwa, terdiri dari 339 orang Eropa, 16.424 Bumiputera, dan 1.237 orang Timur Asing.

Percepatan jumlah penduduk tersebut, mempengaruhi sebaran ruang privatisasi wilayah leisure oleh juragan Eropa. Sehingga muncul kebijakan rasial dimana pribumi tidak boleh menggunakan Jalan Raya Pos. Jalan hingga fasilitas hiburan itu, hanya bisa digunakan oleh orang Eropa, Jepang dan timur asing lainnya, yaitu Tionghoa dan Arab. Pemukiman mereka pun dikonsentrasikan, kawasan Pecinan untuk Tionghoa, kampung Arab untuk orang Arab, dan kawasan lainnya untuk orang Eropa.

Privatisasi kawasan leisure oleh pemerintahan kolonial Belanda semasa itu membuat Bandung, terbelah menjadi dua wilayah utara dan selatan. Dimana kawasan selatan diidentikan dengan citra kemiskinan, kebodohan, dan jorok yang selalu ditempelkan pada pribumi. Juga bukan kebetulan, aktivis pergerakan nasional yang pernah bermukim di Bandung saat itu misalnya, Soekarno tinggal di kawasan selatan, walau pun bersekolah di kawasan utara. Tentu saja salah satu alasannya, karena menyewa tempat tinggal di kawasan selatan lebih mudah dan murah bagi orang pribumi.

Sedangkan Wilayah Utara, dicitrakan sebagai kawasan yang bersih, tertib, dan indah, dengan banyak taman kota untuk pelesiran warganya. Atas nama privatisasi bahkan merubah tata cara masak hingga makan. Salah satu Rumah Makan Madura Madrawi (1907), yang mulanya berjualan di pinggiran Bandung. Saat dipindahkan melalui bantuan Wiranatakusumah menuju kawasan jalan Raya Pos, standar pelayanan nya harus ditertibkan dengan standar tata cara juragan Eropa. Sehingga pelanggan pribumi pada saat itu harus makan di pinggiran belakang dapur, sedangkan juragan makan di ruang makan depan.

Seiring berjalanya waktu, warga pribumi mulai dari Bandung selatan mulai bisa menikmati kawasan utara dengan terbatas. Dimana mereka bisa menikmati suasana dan bergaya seperti orang Belanda, kemudian pulang ke selatan seakan-akan seperti sudah naik kelas sosial. Nama daerah Dago juga lahir dari kebiasaan itu, di mana orang-orang pribumi saling menunggu (dalam bahasa Sunda disebut ngadagoan) di tempat itu, kemudian pelesir bersama-sama lebih jauh ke utara.

Segregasi Wilayah Yang Dilanjutkan

Beralih ke masa kemerdekaan hingga saat ini, segregasi wilayah sebagai warisan kolonial, yang merubah dua kawasan utara dan selatan sebagai dua wajah Bandung yang timpang. Nampaknya masih dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya hingga saat ini.

Pada masa perang kemerdekaan, pembelahan ruang utara dan selatan juga terjadi, namun bukan lagi dibatasi Jalan Raya Pos. Pada masa itu batasnya berupa rel kereta api. Dimana sisi selatan rel kereta api jadi wilayah kaum Republik, sementara sisi utara jadi wilayah pasukan Sekutu. Di sepanjang rel kereta itu kerap terjadi aksi saling tembak antara milisi Indonesia dengan tentara sekutu.

Dihari ini, hadiah segregasi wilayah imbas kolonialisme di Bandung masih dipertahankan. Entah sengaja ataupun tidak, secara pembangunan tata kota utara Bandung. Masih identik dengan pemukiman elite hingga dipercantik dengan berbagai fasilitas. Infrastruktur kota yang ditinggalkan kolonial, tidak menunjang kebutuhan 2,58 juta jiwa penduduk Bandung hari ini.

Sedangkan bagian selatan menjadi pemukiman bagi warga kelas menengah ke bawah. Bisa dilihat jika kita melakukan plesiran menuju selatan Bandung, acap kali ditemukan kemacetan yang mengekor hingga banjir, yang rutin mampir setiap tahunya, khususnya kawasan Dayeuhkolot. Nampaknya, perubahan zaman dari era penjajahan hingga sekarang tidak membuat sekat-sekat sosial yang dibangun kolonialisme hilang.

Masa Depan Kota Bandung, Branding kreatif

Dalam perkembangannya, Bandung mengalami perubahan besar dalam pembangunan infrastruktur kota serta dinamika sosial warganya. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah masifnya urbanisasi, migrasi, serta meningkatnya mobilitas manusia dan modal. Yang menyebabkan tekanan yang signifikan terhadap daya dukung kota, terutama dalam aspek kepadatan penduduk dan permukiman.

Saat ini relasi ekonomi dan politik perkotaan semakin erat terjalin, terutama dengan munculnya konsep “Kota Kreatif”, dikembangkan ketika Ridwan Kamil menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Branding tersebut menjadi value movement populis di mata publik. Khususnya sejak terpilihnya kota ini dalam daftar lima besar kota kreatif se-Asia tahun 2011 oleh salah satu media di Singapura, meski alasanya tak pernah transparan.

Hasilnya pertunjukan sulap pembangunan infrastruktur kota, masif dilakukan pemerintah dengan imajinasi kreatif. Contohnya pembangunan taman kota tematik, hingga pembentukan kampung kreatif, hadir sebagai terobosan yang terbatas pada politik branding spasial. Pembangunan siang-malam tersebut, berbanding terbalik dengan indeks kesejahteraan warga yang justru tergopoh-gopoh. Belum lagi sulap infrastruktur itu, memberikan luka bagi warga kampung kota. Pasalnya acapkali pembangunannya dilakukan dengan cara menggusur lahan mereka.

Berkaca pada pembangunan taman Kiara Artha Park pada 2016 di Jalan Banten, Kecamatan Batununggal yang menggusur kurang lebih 12,6 ha lahan milik ratusan warga. Warga dijanjikan Ridwan Kamil, untuk merelakan lahan dengan iming-iming pemberian kompensasi pembangunan Apartemen Rakyat atau rusun Paldam di sekitar kawasan taman, nahas janji itu tidak pernah ditepati. Tiba-tiba, November 2017, lahan itu diresmikan dengan imajinasi zona ekonomi komersial berupa hunian alias apartemen elit. Selain itu, kawasan yang dulunya, di desain dengan gagasan tempat plesiran setiap perayaan Konferensi Asia Afrika. Justru kini diprivatisasi dengan tiket masuk Rp10.000-35.000 serta terkenal dengan kawasan plesiran kampung korea.

Dengan kendaraan MP3EI, RPJMN serta city without slums, yang terimplementasi pada program Kota Tanpa Kumuh. Laju branding Kota Kreatif, agaknya semakin menegaskan segregasi estika kota, yang menghalalkan penggusuran. Bagi wilayah yang dianggap pemerintah sebagai kawasan kumuh. Dengan demikian naif rasanya, kasus penggusuran di Kebon Jeruk, Dago Elos, dan Tamansari bila tak dikaitkan dengan identitas ‘kota kreatif’ Bandung. Kita bisa periksa, secara geografis, lokasi ketiganya sangat strategis untuk nilai kapitalisasi lahan atau hunian.

Masa Depan Kota Bandung, Branding Teknopolis

Selain itu sepuluh tahun terakhir, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) hadir dan telah diresmikan Pemerintah Nasional di Kota Bandung. Proyek tersebut rata dibangun di Kawasan Bandung Timur (Gedebage- Cileunyi). Dimulai sepur cepat (Whoosh) hingga pembangunan jalan tol Gedebage -Tasikmalaya-Cilacap.

Bukan tanpa alasan, pemerintah nasional melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Bandung. Dalam imajinasinya, PSN diciptakan sebagai penunjang masa depan kawasan koridor ekonomi baru nasional “aglomerasi Rebana Metropolitan” yang membentang di Kabupaten Majalengka, Kota Kuningan hingga Kota Cirebon. Percepatan pembangunan tersebut, mempengaruhi arah pembangunan Kota Bandung. Kini semua bentuk pertumbuhan infrastruktur, digeret menuju wilayah timur, dengan imajinasi teknopolis.

Dalam rentang waktu, 2014-2024 imajinasi teknopolis tersebut, mulai terlihat dengan dibangunya kawasan bisnis dan perniagaan di Gedebage (Mall Summarecon, Perumahan Podomoro, Masjid Al Jabar) hingga mencuatnya rencana pemindahan pusat pemerintahan kota menuju kawasan tersebut. Sedangkan kawasan tengah, diimajinasikan menjadi kawasan wisata, hingga sisanya pemukiman warga.

Berkaca pada branding “Kota Kreatif” sebagai pintu masuk penggusuran. Imajinasi teknopolis merangsek sebagai value movement populis pemerintah melakukan akrobatik pembangunan wajah kota. Warga diposisikan sebagai penonton yang rentan akan intimidasi oleh kuasa.

Sebagai contoh, pembangunan rel sepur cepat di Cibaduyut, mengakibatkan warga mulai mengalami banjir setinggi dua meter. Atau mulai maraknya berita kawanan monyet yang berkeliaran di Kota, imbas mulai berkurangnya lahan rumah mereka. Demikianlah branding kota kreatif hingga teknopolis, ibarat hantu yang didongengkan untuk membuat publik tersedak, hingga menjadi hantu yang menyelinap kedalam mimpi tidur warga Bandung.